O dinheiro e o bezerro são as únicas coisas que contam: assim encontramos uma Europa até aos Urais ao serviço da ganância e da dita economia de mercado, da competência que produz a barbárie; aquela barbárie que difundimos com a lógica da ganância e do consumo, voltando cada dia mais pobre ao Terceiro Mundo. Destruimos tudo, até a nós próprios. Vencemos uma guerra contra o que Goebbels chamava de bolcheviquismo: guerra que as nações ocidentais declararam em 1917. Depois usaram Estaline para resistir ao nazismo; e bastou terminar a guerra para recomeçarem as hostilidades. O primeiro macartismo desenvolveu-o Churchill. Na zona de ocupação inglesa preferiu pôr nos lugares de poder os velhos nazis em vez dos alemães saídos dos campos de concentração. Embora estes não fossem comunistas, Churchill preferia os nazis; e tudo isto antes de McCarthy e de 1948.

Vencemos a guerra, e a Europa que nos resta é a da economia de mercado, também chamada «livre economia» e «livre mercado». No entanto, na práctica, leva ao contrário da liberdade. Iremos notar que há menos liberdade nos países ditos democráticos do que a que havia na época do estalinismo: também ali se podia produzir algo, escrever um romance ou fazer um filme. Depois ficava tudo num caixão fechado; tal como acontece connosco. Aliás: agora connosco é mesmo pior, já que ao menos durante o estalinismo se lutava contra uma ideologia. Agora, ao contrário, o dinheiro está por todos os lados, e lutar contra ele é mais difícil do que lutar contra uma ideologia.

À sua maneira, também Fortini o disse e voltou a afirmá-lo num livro publicado há pouco tempo: «Em pequeno cresci no fascismo autoritário, e em velho vivo no fascismo democrático.»

É o que desenvolve Hölderlin no segundo acto de Empedokles, primeira versão:

Tendes desde há muito tempo sede do insólito

e como de um corpo doente o espírito

de Agrigento desfalece fora da velha calha.

Então arriscai! O que vós herdastes, o que vós adquiristes,

o que a boca de vossos pais vos contou, ensinou,

leis e costumes, nomes de antigos deuses

esquecei tudo com coragem, e levantai, como recém-nascidos,

os olhos para a divina Natureza!

A utopia comunista é exactamente o que pedia Brecht: o simples é duro de se fazer. E a única coisa que pode salvar o planeta, como dizia Hölderlin, é a diligência do homem. Chegará o dia em que teremos destruído a diligência; mas então o que será de nós? Os homens soltaram algo imparável, como uma avalanche que já não se pode deter, e que não se espera que pare, porque significaria ter que renunciar à mentira, à ganância, à exploração, ao consumo; renunciar ao crescimento infinito, que na realidade não existe. O planeta não se pode explorar infinitamente. Chegamos ao ponto em que se haveria de abolir o dinheiro porque existem fábricas que, ao descarregar ilegalmente os seus venenosíssimos resíduos, assim que são descobertas, apenas pagam uma pequena multa. O que se faz então? Continua-se a lançar merda por todos os lados, continua-se a contaminar o ar, a água e a terra, porque até na agricultura se usam venenos.

Ao citar Hölderlin, queria dizer que a única saída seria a utopia comunista. No entanto, quem a desejaria, visto que todos as medidas tomadas até agora, em vez de ampliá-la, resultaram na sua auto-castração? A utopia comunista não é uma coisa onde o homem se sufoca ao impor a si próprio restrições; pelo contrário, é um processo gradual de superação dos limites, porque nunca acaba, nunca está terminada. Ao reler Hölderlin podemos ver como se amplia e se desenvolve, até se transformar em algo que pode ser um entrave à resistência: até chegar ao ponto em que os homens poderão viver juntos sem se tornarem mais numa ameaça entre eles e contra o ambiente.

[…]

Sem memória do passado não podemos inventar a utopia do futuro. O passado também forma parte da utopia comunista. Se se decide negá-lo ou suprimi-lo não se pode realizar o sonho comunista. Se os vietnamitas puderam resistir é porque tinham uma memória incrível e porque sabiam que o que se passava naquele momento já tinha acontecido, de maneira análoga mas diferente. Já que são muitos aqueles que se ocupam do presente, por que não ocuparmo-nos do passado?

Estamos todos sufocados na mediocridade. Vendem-nos um mundo em que todos os dias temos de renunciar um sentimento, e dizem-nos que este é o melhor dos mundos possíveis. Fazer um filme sobre o passado, ao contrário, significa recordar que em tempos, por exemplo, podíamos tomar banho no rio. Mas também Marx e Engels fizeram estudos sobre a exploração no antigo Egipto, ou entre os assírios, ou sobre épocas em que nem sequer existia exploração, voltando cada vez mais atrás na história.

Quando terminamos o nosso verdadeiro primeiro filme, Cronik der Anna Magdalena Bach, Danièle Huillet e eu tínhamos apenas realizado duas curtas-metragens. A primeira, dezassete minutos e trinta segundos, Machorka-Muff, falava sobre o desarmamento alemão e da chamada nova comunidade europeia da defesa, já depois do maccartismo e da proscrição do partido comunista alemão. De imediato, rearmaram a Alemanha. O mesmo Adenauer dizia que o primeiro alemão que tivesse empunhado um fúsil haveria de ficar com as mãos queimadas; no entanto, ele próprio, mais tarde, se tornou num servo dos EU, um escravo do novo exército alemão. O segundo filme, que tinha à volta de uma hora, Nicht Versöhnt, era a história de uma família de Colónia, do avô ao neto. Só mais tarde conseguimos realizar o nosso primeiro projecto, Cronik der Anna Magdalena Bach, quase dez anos passados, porque ninguém queria produzi-lo. Fiz então este filme para os camponeses da floresta bávara. Depois, filmámos mais uma curta, e saímos da Alemanha.

O primeiro filme que fizemos em Itália foi Othon, e por casualidade era em francês. Estava dedicado aos operários da Renault de Paris. São apenas provocações, porque sabemos bem que os camponeses já não vão ao cinema, muito menos os operários. Hoje em dia só se pode esperar que os filmes lhes cheguem quando se transmitem pela televisão. É o caso da Alemanha, onde alguns filmes passam pela primeira vez às onze da noite; dois anos depois, passam um pouco mais cedo; e então uma terceira vez… Deste modo, os filmes podem ser vistos por pessoas que não sabem quem são Brecht, Pavese, Hölderlin, Kafka, Schönberg, Straub, e que ficam surpreendidas face a produtos tão diferentes. Esta é a razão pela qual continuamos a trabalhar. Não para o público dos cinemas de autor, ou dos festivais, onde há amigos que não o necessitam.

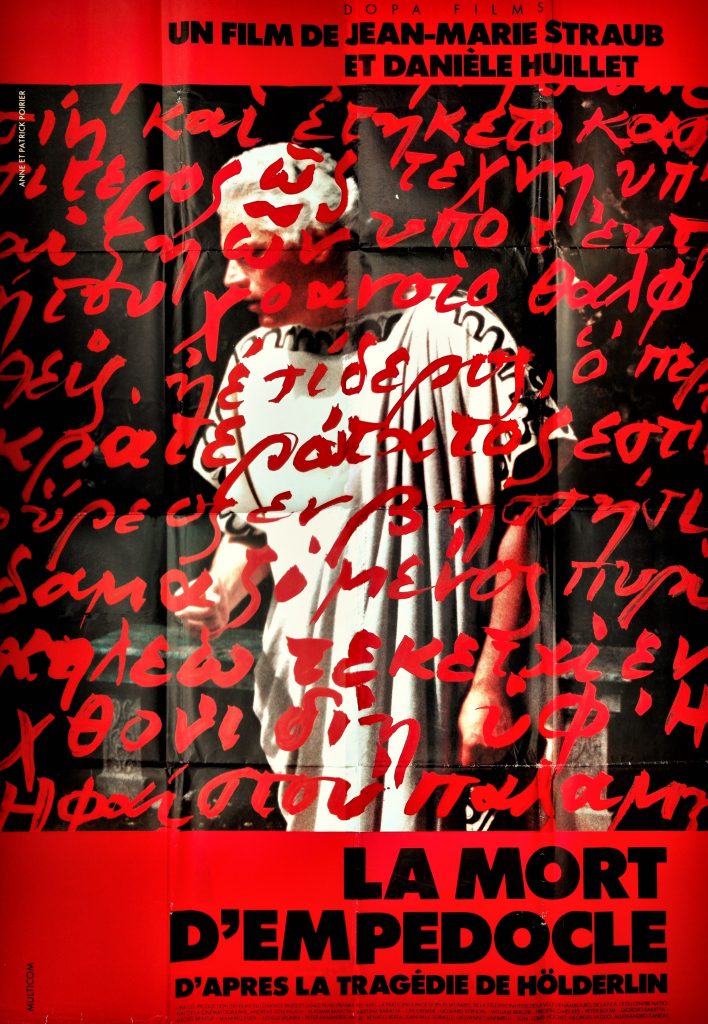

Der Tod des Empedokles, para nós, é um filme sobre o futuro dos homens. Não tem que ver nem com o presente nem com o passado. O nosso ponto de partida foi a tomada de consciência de Hölderlin, um homem que viveu há duzentos anos; um homem que tinha um olfato mais apurado que os outros, algo mais de consciência política e que, como poeta, reagiu assim. Retomamos então a sua reflexão duzentos anos depois, quando tudo o que ele pressagiava germinou e aconteceu. Der Tod des Empedokles volta a propor algo que, mais do que com o presente, tem que ver com o futuro da humanidade.

Um personagem que não levanta suspeitas, Chaplin, filmava cem vezes o mesmo plano até chegar ao exacto. Quando o conseguia, tirava o resto; e estava certo. Esta maneira de eliminar é diferente daquela do sistema do esbanjamento e da ganância próprio do capitalismo; mas exige valor. A natureza elimina mais ainda. Em geral, os artistas estão demasiado concentrados em si mesmos. Georges Roualt, o pintor francês, conseguiu fazer com que o primeiro galerista que tinha comprado os seus quadros tirasse mais de duzentos com os quais não estava satisfeito. Para isto é necessário muito valor; mas é algo que tem de ser feito.

De Der Tod des Empedokles, duas horas e dez minutos, e de Schwarze Sünde, fizemos quatro versões. Para a primeira trabalhámos um ano e meio, ainda que nem todos os dias; porém os actores conviveram um ano e meio com o texto, sobretudo o intérprete de Empédocles, que continuava com o seu trabalho de docente. Depois de filmar fomos descobrindo que tínhamos a possibilidade de eleger as tomadas: havia duas, três, até quatro, quase boas, todas elas com vantagens e desvantagens em relação ao que considerávamos o melhor. Antes de eliminar o que sobrava, fizemos quatro edições de ambos os filmes. Porém não é casualidade.

Quando se faz um filme há que dar às pessoas o gosto de viver, o gosto pelo ar, pelo vento e pela vida; e fazer sentir que a sociedade do progresso, do consumo, do mercado e da competência, em lugar de nos dar vida, restringe – cada dia mais, com o pretexto de nos oferecer bens de consumo; mas a merda que se compra torna-se cada vez mais merda. O cinema tem de fazer alguma coisa diferente da merda que estamos obrigados a comprar no supermercado. Chegamos ao ponto de em breve nos venderem leite que as crianças não poderão beber. Há tempos, um armário comprado por um camponês durava quatro gerações; o armário que agora lhe venderam vai para o lixo em dez anos. O mesmo vale para as pontes, as ruas, os sapatos. O primeiro par de sapatos do modelo que calço durou-me dez anos; o segundo cinco – e agora, depois de um ano, estão soltos, rompidos, deixam entrar água. É necessário fazer sentir que pela ilusão de capturar uma presa não nos resta mais do que a sombra da nossa vida. Um tipo que conheço disse-me: «Eu fabrico um objecto que deveria durar pelo menos o tempo que a árvore necessita para voltar a crescer. Este é o contrato com a natureza.» Hoje caminha tudo na direcção contrária. Fabrica-se lixo que nos está a sufocar. Já não se sabe onde acumulá-lo. Não se pode queimar a borracha dos carros ou as garrafas de plástico porque produzem dioxina, que nunca mais desaparece. Antes, o camponês que queimava o próprio armário não contaminava, porque queimava madeira e porque mais três árvores tinham tido tempo para crescer.

Dar a sensação de que não vivemos no melhor dos mundos possíveis: isto é o que pretendemos fazer com os nossos filmes. Já Buñuel o dizia: todos os que nos fazem crer que estamos melhor do que antes são uns mentirosos. Dizer que tudo vai estar cada vez melhor é a maior mentira, porque tudo se vai tornar cada vez pior até que em volta não reste senão deserto.

A política de mercado e dos imbecis que estão ao serviço do mercado, que nos governam e que não são mais que bonecos ao serviço das multinacionais, programou a vida para duas ou três gerações mas a lo sumo. Há cinquenta anos, um pai e uma mãe podiam esperar que o futuro dos seus filhos fosse diferente. Hoje já não é possível. Estamos programados pelas centrais nucleares para duas ou três gerações. Por outro lado, vendem-nos uma forma de vida baseada no efémero, no momento em que se desvanece. Há vinte anos, nos salões romanos, Agnelli dizia: «A mim que me importa: sei muito bem que dentro de dez anos a Fiat terá quebrado.» Durou um pouco mais porque o capitalismo tem o couro duro. Mas os industriais raciocinam deste modo. A sua moral é time is money. A ideia inicial do homem, pelo contrário, era outra: quando Deus criou o tempo, havia de sobra, diz um provérbio irlandês. Hoje vivemos em stress, e dizem que vivemos melhor. Chamam-no stress e estão todos mortos: homens de negócios incluídos. Não têm tempo e os seus compromissos com o jet set acabam por lhes provocar o enfarte. A sua mentalidade é: depois de mim, o dilúvio. «Depois de mim», é o mesmo que dizer antes da minha morte. Não estão preocupados se o mundo não puder acolher os seus filhos e netos. Não estão preocupados com o que acontecerá dentro de dez anos; basta apenas que continuem a alimentar a ganância. Não estão preocupados se fecham e põem na rua milhões de operários. Isto é o que chamam programação, mas não é mais do que pura e simples loucura colectiva, cinismo a um nível planetário.

No que toca ao meu método, o espaço, iria precisar de giz e de uma lousa. Faria desenhos para mostrar como se constrói o espaço, onde se põe a câmara, como se descobre a distância entre um personagem e outro. Por exemplo, se o acusador tem de estar numa posição de força ou de vulnerabilidade em relação ao condenado ou ao réu, e vice-versa. O trabalho que cada cineasta deveria fazer é este: conhecer as relações recíprocas das distâncias que há entre os personagens e entre os objectos, conhecer as relações de força, de classe e de sentimentos num momento determinado e nessa situação determinada. Saber quanto ar tem de haver sobre a cabeça de um personagem; quando é oportuno filmá-lo desde o alto, à mesma altura ou a partir de baixo. Se é oportuno enquadrar a cabeça, as mãos e os pés. Isto é o pão de cada dia para quem faz filmes, e deveria de ser assim para qualquer cineasta com sentido de responsabilidade. Hoje, por outro lado, os senhores que fazem filmes querem-nos mostrar algo antes de o terem visto: não são cineastas, são paraquedistas que pisam o que encontram debaixo dos seus sapatos. Têm a cabeça e o coração vazios. Não são capazes da mínima rebelião, nem do mínimo amor, nem do mínimo sentimento. Não sabem mais quem são e não têm a menor relação com o espaço e com o mundo exterior, consigo mesmos, com os seus próprios sentimentos e com a realidade. O que mostram dança sobre as telas, mas não se vê nada; não existe, está vazio.

O primeiro trabalho tem de ser feito sozinho, consigo próprio, sobre as suas experiências, sobre a própria consciência; não se tem nenhum direito para se poder estar ao serviço de uma câmara que filma sozinha sem antes haver atrás dela a mais pequena consciência. O homem hoje está ao serviço das máquinas – tal como os cineastas. A máquina para capturar imagens não está à disposição de quem faz filmes: é o cineasta que se ajoelha diante dela e, como presa, se deixa capturar. O cineasta ajoelha-se diante dela como diante do bezerro de ouro. Em troca, se continuamos a fazer filmes é porque queremos dar a possibilidade – se não for já demasiado tarde – do gosto de lutar por defender o nosso planeta. Esta é a nossa tarefa: o gosto, o prazer do ar, da água, do vento, do sol, da luz, da terra; o gosto por defender tudo isto daqueles que o querem destruir.

***

Jean-Marie Straub, 1993

Publicado originalmente em SPILA, Piero (Ed.), Il cinema di Jean-Marie Straub e Danièle Huillet: quando il verde della terra di nouvo brillerà . Roma: Bulzoni, 2001.